多子世帯への支援がより手厚く!高等教育無償化制度のポイント

2020年度にスタートした「高等教育の修学支援新制度」(高等教育無償化制度)は、授業料等減免と給付型奨学金で意欲ある学生を支えています。

2024年度から多子世帯や理工農系進学者へ支援を拡充。さらに2025年度からは、多子世帯を対象とした新たな制度が始まりました。

こうした制度の拡充は、子どもたちの進路選択の幅を広げるとともに保護者の負担を軽減し、安心して子育てできる社会の実現につながるでしょう。

今回は、2026年度入学に向けた高等教育無償化制度のポイントを解説します。

2020年度から始まった高等教育無償化制度

高等教育無償化制度は、家庭の経済状況にかかわらず学修意欲のある子どもたちが安心して高等教育を受けられるよう、2020年度からスタートしました。

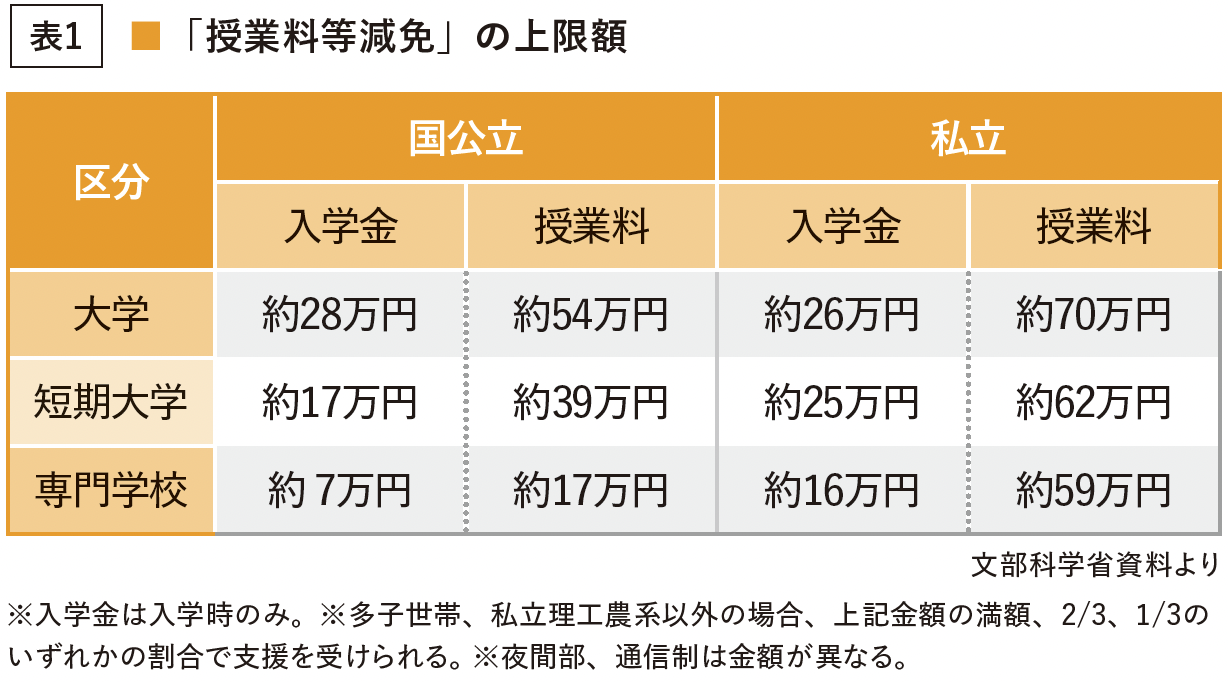

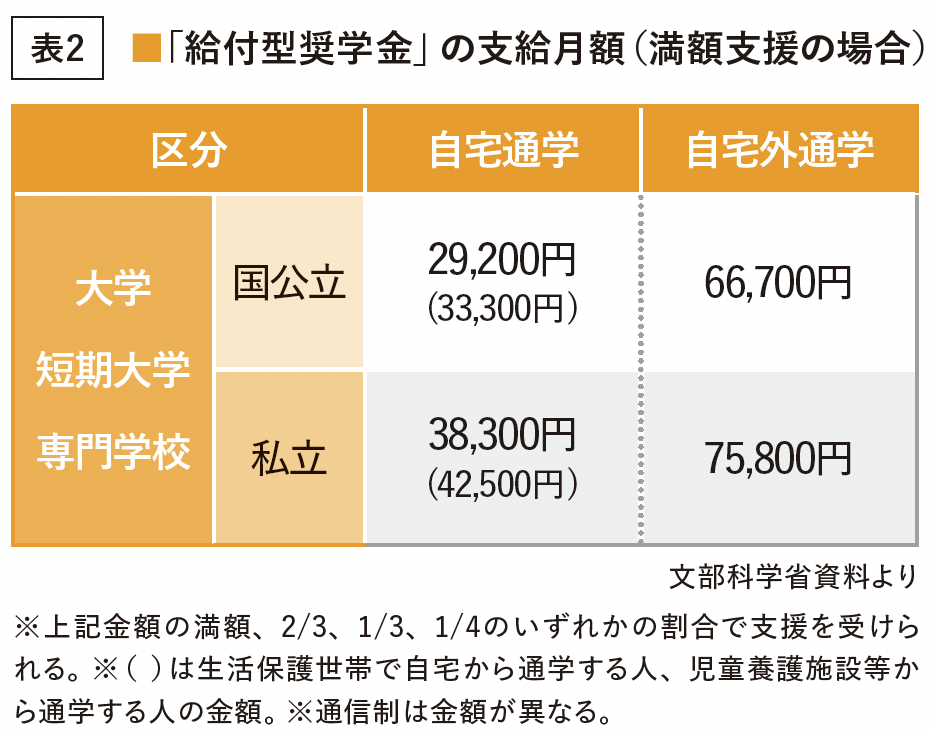

収入や資産、学力の要件を満たせば、対象校に進学する際に「授業料等減免」と返還不要の「給付型奨学金」の2つの支援(表1、表2)を受けられる制度で、いずれも世帯収入によって支援額の割合が段階的に定められています。卒業後に奨学金の返還に頭を悩ませることなく社会生活を送れるのも大きなメリットでしょう。

この制度をベースとして2024年度、2025年度には支援が拡充されました。

2024年度から多子世帯や私立理工農系進学者に支援を拡充

高等教育無償化制度では当初、支援の対象が住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯(年収約380万円まで)に限定されていましたが、2024年度からは、子どもを3人以上扶養する多子世帯や私立理工農系分野に進学する場合には、年収約600万円までの世帯も支援対象に加わりました。子どもの数や学ぶ分野によって重くなりがちな教育費負担の軽減につながっています。

これにより、多子世帯では「授業料等減免」と「給付型奨学金」が満額の4分の1、私立理工農系分野への進学では授業料について文系分野との差額の支援を受けられるようになりました。

2025年度から始まった“多子世帯への授業料等無償化”とは?

2025年度からは支援がさらに拡充され、収入制限のない“多子世帯への授業料等無償化”が始まりました。この制度では、子どもを3人以上扶養する多子世帯であれば一定額の「授業料等減免」を受けられます。これに加えて、年収約600万円までの多子世帯には「給付型奨学金」も従来どおり満額の4分の1の割合で支給されます。

申込方法は、2026年度から在学採用(進学後の申込)に加えて予約採用(進学前の申込)も可能となりました。また、対象となる大学等は従来どおりで、文部科学省の『高等教育の修学支援新制度特設ページ』で確認できます。

“多子世帯への授業料等無償化”の条件と支援額

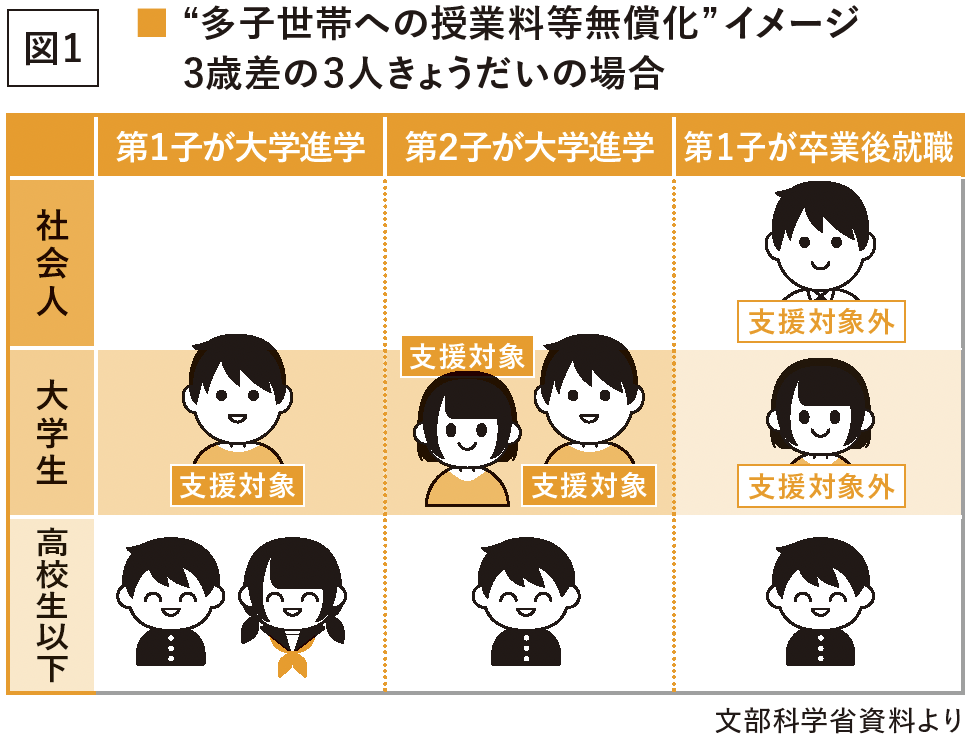

“多子世帯への授業料等無償化”は、「子ども3人以上を同時に扶養していること」が条件となります。この条件を満たしたうえで、たとえば3人きょうだいのうち2人が対象校に在学していれば、その2人について支援を受けられます(図1)。支援額は従来の「授業料等減免」の満額と同じで、進学先が国立大学なら、文部科学省が定めた入学金と年間授業料をカバーできる額です。

なお、3人きょうだいのうち第1子が社会人になって保護者の扶養から外れると「子ども3人以上を同時に扶養」という条件を満たさなくなるため、第2子、第3子は多子世帯対象の支援は受けられません。その場合でも、要件を満たしていれば従来どおりの割合で「授業料等減免」の対象となります。

高等教育無償化制度 3つの要件

高等教育無償化制度の採用要件は次のとおりです。

①収入基準

- 住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯

- 多子世帯の給付型奨学金、および私立理工農系分野進学の授業料等減免では年収約600万円までの世帯

※多子世帯の授業料等減免には収入基準なし

②資産基準(2025年度から変更)

学生本人と生計維持者が保有する資産(不動産等を除く)の合計額の基準

- 5000万円未満

- 多子世帯で授業料減免の満額支援を受ける場合は3億円未満

③学力基準

高校3年生(予約採用)の場合、左記のいずれかを満たしていること。

- 高校2年生までの評定平均値が3.5以上

- 学修意欲が一定以上と判断できる(面談やレポート提出等で判断)

高等教育無償化制度の申込手続き

“多子世帯への授業料等無償化”を含め、高等教育無償化制度の申込方法には予約採用と在学採用があります。

●予約採用―進学前に申し込む

「給付型奨学金」については、高校3年生(進学する前の年)の春に高校から関係書類を受け取り、インターネットで日本学生支援機構(JASSO)に申し込みます。

秋頃に高校を通じて[予約採用の採用候補者決定通知]が届きます。入学時に進学先の大学等にこれを提出し、インターネットでJASSOに進学届を提出します。

「授業料等減免」については別途、進学先の大学等に申請する必要があります。

●在学採用―進学後に申し込む

「給付型奨学金」の申込は春と秋の年2回受け付けています。在学中の大学等で関係書類を受け取り、インターネットでJASSOに申し込みます。約3か月後、在学中の大学等を通じて[在学採用の採用決定通知]が届きます。

「授業料等減免」については別途、在学中の大学等に申請する必要があります。

東京都では独自の授業料減免制度も

国の高等教育無償化制度のほか、独自の授業料減免制度を設けている自治体もあります。

たとえば東京都では、2024年度から東京都立大学等で授業料減免制度(授業料実質無償化)が始まりました。生計維持者が東京都民であることを条件に、年収約910万円未満の世帯は授業料全額免除、年収約910万円以上でも3人以上の子どもを扶養する多子世帯は授業料半額免除となります。

なお、この制度は国の高等教育無償化制度の「給付型奨学金」と併用可能です。

入学手続き時には各家庭でお金の準備を

こうした制度を利用するとしても、実際に支援を受ける前に大学等から入学金や授業料の納付を求められるケースがあるかもしれません。また、実際に入学する学校以外の併願校に入学金を納める場合もあるでしょう。

受験する学校の合格発表日や入学手続き締切日などを把握したうえでスケジュールを組み、入学手続きに必要なお金は可能な限り余裕をもって準備しておくことをおすすめします。