書類? 面接? 学力? 年々、入学者数が増えている! 私大 総合型選抜レポート

学力型の台頭など、激動する総合型のポイントとは

近年、年内入試の中でも「総合型選抜」を選ぶ受験生が増えている。

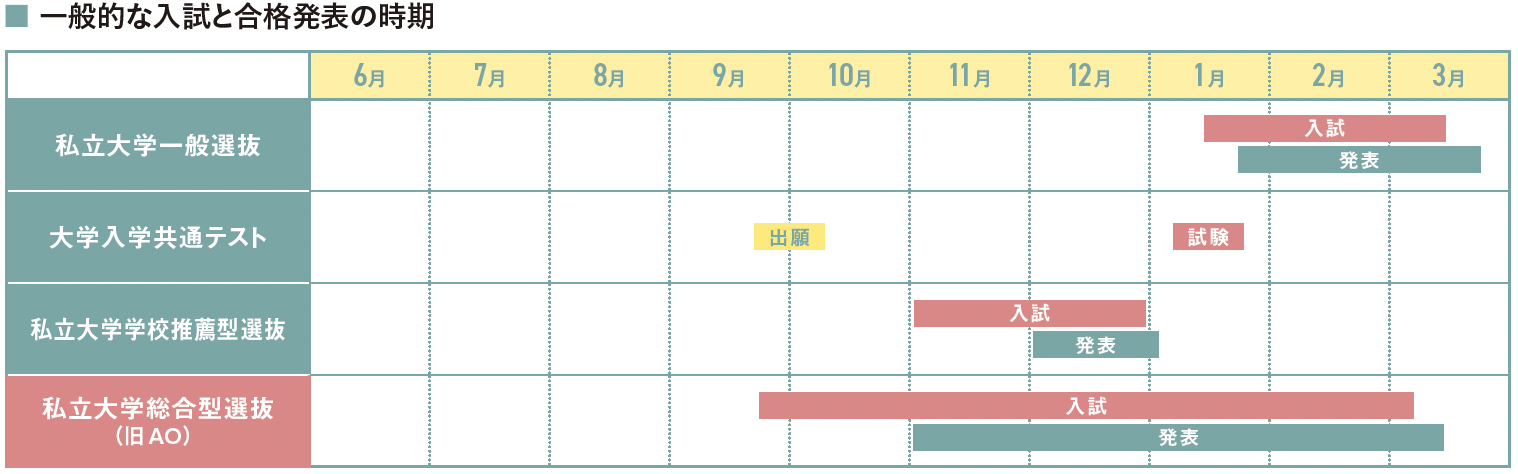

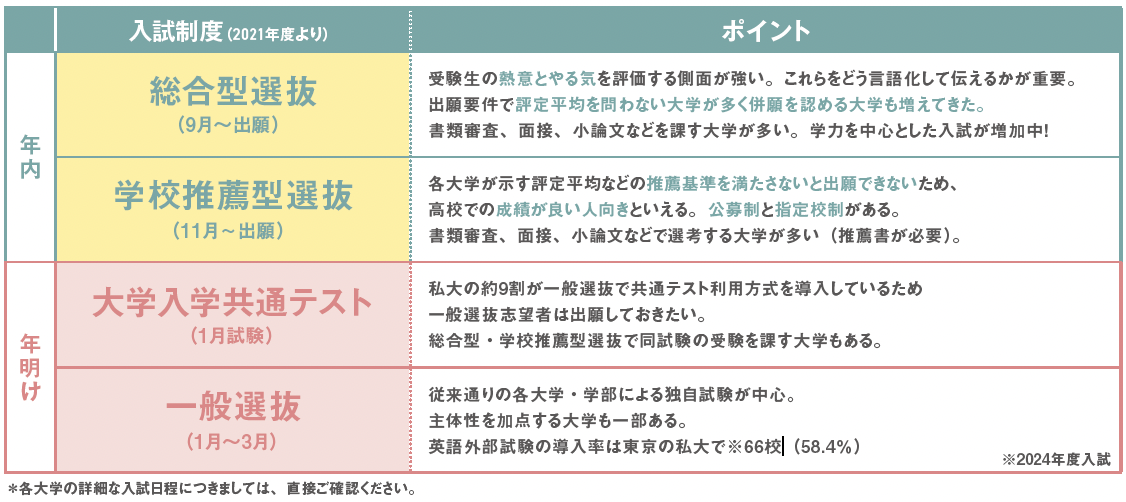

本稿では、一番早く出願がスタートする私大総合型選抜について、最近のトレンドや押さえておきたいポイントについて解説していく。

(SINRO!編集長 河村卓朗)

年々、入学者数が増えている総合型選抜で合格するためのポイントは?

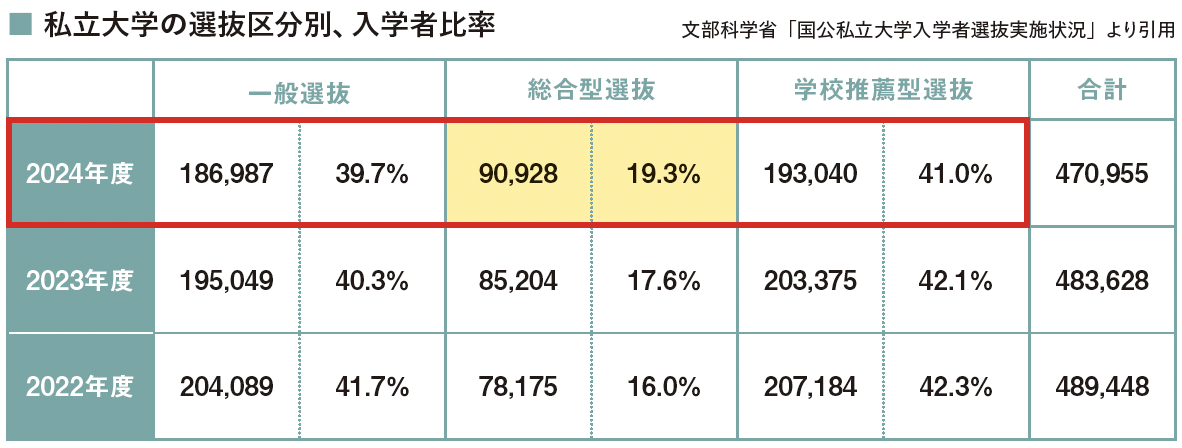

ここ数年、私大入試において総合型選抜で入学する受験生が増えている。

下に掲載した文部科学省「国公私立大学入学者選抜実施状況」の引用を見ると、私大の総合型選抜入学者数が年々増えており、一般選抜での入学者数が減っていることがわかる。

最も早い入試であるうえ、高校からの推薦書が基本的に不要かつ出願時の評定基準を設けない大学が多く受けやすいなどが要因だろう。

総合型選抜の選抜方法は、一般に「学力型」「対話型」「実技型」に大別されるといわれている。本稿では中小規模の私大総合型選抜で主流となっている「対話型」と、今年実施校が増えそうな「学力型」にも焦点をあてつつ、解説を進めていく。

「対話型」のポイントは、「自分はどんな人物であるか」「志望校の学びのどこに魅力を感じたか」「その大学で4年間をかけて何を学びたいか」といったことを、いかに具体的なエピソードを交えながら書類や面接で表現するかだ。

志望理由を具体的に自分の言葉で語るには、志望学科のカリキュラム内容や特徴のある教育サービスをしっかりチェックしておき、これらの内容をどのように活用して学んでいきたいかを書類や面接で具体的に言及すると先方に熱意が伝わりやすくなる。

大学が提供するサービスも上手に活用したい。

たとえば、桜美林大学の「ディスカバ!」や東京都市大学の「オープンミッション」では、大学の多彩な研究テーマを高校に提供し探究活動をサポートしている。このようなイベントに参加することも大学の学びを理解するために有用だ。

併願可の総合型選抜を実施する大学が増加中!

昨年行われた2025年度入試を振り返ると、総合型選抜で併願を認める入試を実施した大学が年々増えている印象がある。

有名校では亜細亜大学、桜美林大学、関東学院大学、工学院大学、國學院大學、産業能率大学、昭和女子大学、成城大学、大正大学、拓殖大学、大東文化大学、帝京大学、東京都市大学、日本女子大学、目白大学、武蔵大学などが挙げられる。

他にも学習院大学、中央大学、法政大学、明治大学などの難関大学も特定の学部を対象に併願可の総合型選抜を実施していた。

特に地元密着型の中小規模校で併願方式を実施する大学が非常に多いこともポイントだ。この流れからして、2026年度入試においても併願可の総合型選抜を新規導入、対象学部の拡大を図る大学は増えるだろう。受験生にとっては選択肢が増えそうだ。

2026年度は学力試験を中心とする総合型選抜の実施校が増える!?

ここで、今年度(2026年度)入試で新たに実施校が増えそうな学力試験を中心とした総合型選抜についても解説をしておきたい。

首都圏私大入試の現状分析・動向予測記事でも触れているが、文部科学省が2026年度入試での年内の学力試験実施について、面接または書類審査などを組み合わせる「条件つき」で認めたことから実施に踏み切る大学が増える可能性が高いのだ。

すでに文部科学省が認めた形の学力を中心とした入試を実施している大学も複数あるなか、学力試験を中心とする総合型選抜を首都圏で新たに実施予定の私立大学は東洋大学(基礎学力テスト型)、神奈川大学(適性検査型)、大妻女子大学(基礎能力型)などだ。各校とも学力試験だけではなく、書類(調査書・事前課題など)の点数も加味した選考方法を予定している。

また、入学手続き締切日(二次)が神奈川大学は1/27。大妻女子大学は2/20。東洋大学は2/27を予定しているので、一般選抜や大学入学共通テストなどとも上手に組み合わせた運用もできそうだ。「学力中心」の総合型選抜は、一般選抜と併願ができる内容のものが今後増えるのではないかと予想している。

総合型選抜は年内だけではない。3月まで実施する大学も多い!

最後に、総合型選抜は年内入試と思われがちだが、実は中小規模校では3月期まで試験を実施している大学も少なくないことをお伝えしたい。

前回入試では、首都圏で2月中下旬から3月にかけて総合型選抜を実施した大学・短大は70校あった(弊社調べ)。もし、年内に総合型選抜で思うような進学先を確保できなかった受験生は1月以降も諦めずに出願を受け付けている大学をチェックしてチャレンジを続けよう。

特に3月に総合型選抜を実施する小規模校は受かりやすい大学が多い傾向なので最後まであきらめないでほしい。